ホーム > 地域ルール

地域ルールの目的

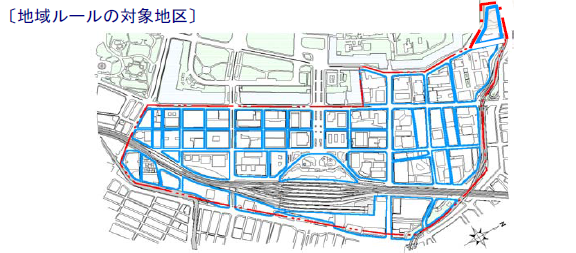

- 公共交通機関が整備され、すでに駐車場に余裕のある大丸有地区の地域特性を踏まえ、適切な駐車場整備を行います。

→附置義務台数の緩和 - 地域として、路上駐車の排除や駐車場への誘導などに取り組み、交通の円滑化と安全性の確保を図ります。

→「大手町・丸の内・有楽町地区駐車環境対策協議会」の設立

緩和申請にあたって

(1)必要な駐車対策等

本地域ルールを使って緩和申請を行う場合には、以下の駐車対策等の検討が必要となります。

個々の建築物における駐車対策

- 利用しやすい駐車場の構造、及び歩行者等の安全性に配慮した駐車場内の動線計画、出入り口位置の配置及び車寄せなどの整備

- 適切な荷さばき駐車施設の確保や共同化に向けた荷受けスペースなどの整備

- 自転車、自動二輪車(原付自転車を含む)などの駐車スペースの確保

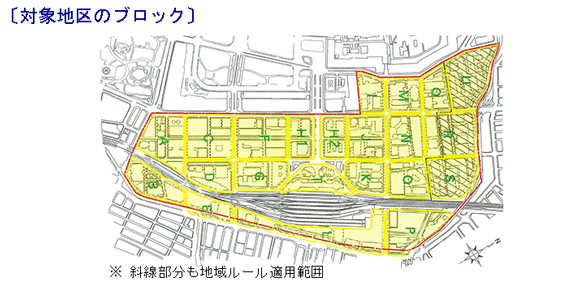

地区全体で取り組む駐車対策

- 公共駐車場、隣接建物間、同一街区内、ブロック内での駐車場のネットワークの整備

- 路外駐車場の空き情報、料金情報、料金設定など利用しやすい情報の提供

- 休日及び時間外での駐車場開放

- 路上駐車の路外駐車場への誘導や指導

- 物流の共同化

- その他駐車対策に関すること

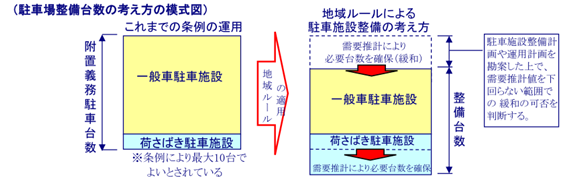

(2)駐車場整備台数の考え方

地域ルールより

対象地区内における新築、増築、改築又は用途変更を行う建築物の駐車施設の台数は、以下の中で最大の数値とする。

- 対象建物の用途別駐車需要台数。

- 東京都駐車場条例により算出した台数に、別途定める緩和係数を乗じて算定した台数。

(緩和係数は、事務所用途:0.7、店舗用途:1.0、その他用途:個別検討)

ただし、適切な駐車対策などが講じられている場合はこの限りではない。 - 大規模小売店舗立地法による商業施設駐車場整備台数

なお、実際の運用では、下記のとおり駐車場整備計画において、個々の建物の需要台数の推計・把握とともに、需要変動などに対する安全率とピーク集中や路上駐停車の削減に通じる諸施策の取入れを求め、これらの総合的な審査によって整備台数が決められています。

駐車場の整備台数を決めるにあたって

地域ルールの考えに基づき、整備台数を決めるにあたっては、乗用車、貨物車、自動二輪車の利用状況の違いにより、それぞれ個別に検討することが必要です。

乗用車

この地区の乗用車の駐車需要は、地域ルールの運用開始以降、実態調査などによって、この地区に相応しい原単位等が徐々に明らかになり推計の確度も高まっています。ルール適用の申請にあたっては、確実な需要推計に基づくとともに、適切な安全率等を備えた整備台数となっていることが必要です。

なお、この整備台数は、さらに以下に掲げるような項目の実施が確認される場合には、ルールのただし書きを適用し、係数により算出した台数を下回ることを可能としています。

- 隣接駐車場とのネットワーク化(実施または将来可能性の確保)

- 車寄せ施設の整備

- 2段式機械駐車設置可能な車室天井高さの確保

- 道路境界から駐車場入り口遮断機までの誘導距離の確保

- その他、低減に寄与する事項の担保

貨物車

当地区においては、地域ルールの運用開始以降、その後の実態調査などによって、「貨物車が、駐車場への入庫台数の5~7割を占めている。」「ピーク時における荷さばき専用駐車施設は10台では不足し、一般駐車マスへ誘導し運用されている。」などの状況が確認されていることから、貨物車は乗用車と別に、館内の集配システム(共同集配、直納、縦持ちなど)等の状況を充分考慮して、実態に即した需要推計を行い整備台数を決めることが必要です。

自動二輪車

平成18年の駐車場法の改正により、自動二輪車の駐車場整備が規程されたことを受け、ルールの適用に当たっても、国の標準条例を参考にしつつ、自動二輪車の需要予測を行い、それに応じた駐車マスの整備を進めています。

駐車場整備台数の考え方の模式図

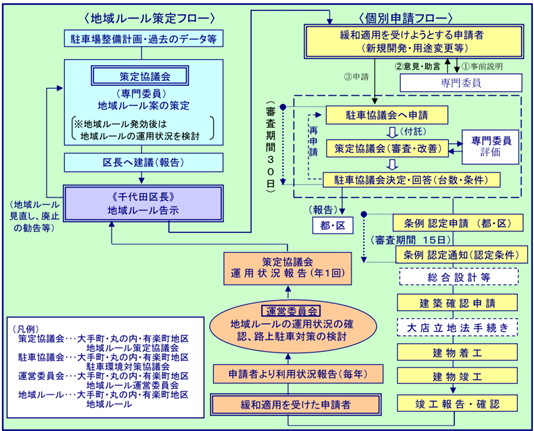

(3)審査の流れ

地域ルールの申請に対する審査は、専門委員会が、需要推計に基づく駐車場整備台数の妥当性について評価するとともに、駐車場配置計画、動線計画、運用計画の内容についても安全性、利便性、円滑性等の視点から評価し、その評価結果に基づき、地域ルール策定協議会が協議し、決定します。

(4)地域ルール適用後の義務

本地域ルールの適用を受けた地権者等は、駐車場の供用開始以降にも以下の義務があります。

- 駐車場の供用開始以降、毎年1回、駐車場の運用状況を報告する。

- 地域ルールに係る義務が履行されない場合には、条例に定める附置義務台数に復帰する。

(申請時に確約書を提出して頂きます。)

地域ルール

- 附置義務駐車場特例に関する地域ルールの策定について(千代田区告示)[3,453KB] (2004年9月22日)

- 附置義務駐車場特例に関する地域ルールの適用開始及び対象地区の変更について(千代田区告示)[2,622KB] (2006年9月21日)

<ガイドライン>

- 乗用車の駐車需要推計に関する留意点[521KB]

- 大手町・丸の内・有楽町地区の駐車場計画における荷さばき施設整備のガイドライン2018(H30)改訂版[903KB]

- 駐車場整備計画策定にあたっての留意事項[2,067KB]

審査手数料・負担金

審査手数料

- 1申請物件につき180万円(消費税別)を審査終了後、策定協議会へ納入して頂きます。

緩和に伴う負担金

- 東京都駐車場条例による付置義務台数を基準として、削減する台数について1台当たり100万円(非課税)を建物竣工までに、駐車協議会へ納入して頂きます。

- 削減台数が、3割を超え、かつ駐車場が地下1層に収まる場合には、3割を超えた台数については、1台につき300万円とします。

- 既存の建物について、地域ルールの適用により、台数削減を行う場合、削減後の利用転換計画等の内容により、負担金を規定額より軽減することができます。

交通環境の向上に向けて

- 1件当たりの助成する金額は、申請しようとする助成事業に要する総事業費の1/2とし、かつ1,000万円を上限とする。

- 運営委員会では、特に推進すべき助成対象事業を「重点整備事業」として定めることができる。「重点整備事業」への助成金額は、総事業費の1/1とし、かつ2,000万円を上限とする。

- 新築ビルにおける事業への助成については、助成比率、上限額、その他の条件について運営委員会にて別途定めるものとする。

大丸有地域ルール 作成フローおよび個別審査フロー